本記事はそんなお悩みを解決します。

- 足の裏の角質、削るより保湿を優先すべき理由

- 知っていると保湿ケアに差が出る、保湿剤の種類・成分・テクスチャー・正しい塗り方

- 保湿ケアをしているのに足裏の乾燥が改善しない原因

- おすすめ保湿アイテム

読み終えていただければ、

◎一年中ツルスベ足裏を手に入れるための、効果的な保湿ケアができるようになります。

◎自分の足裏の肌状態に合った保湿剤(成分、テクスチャーなど)を選べるようになります。

◎ボディ/フェイスケアどっちにも役立つ美容部員なみの保湿ケア知識が身につきます。

足の裏を一年中ツルスベに保てると、今まで乾燥肌対策に使っていた費用も時間も減るので結構お得です。

加えて、キレイな足の裏は足のニオイの改善にも繋がりますよ〜。

- 美容業界歴10年以上

- 元・外資系化粧品会社の美容部員&プロダクトマネージャー

- 美容マニア

深いひび割れや出血、歩いて足底に痛みを感じるような状態だとセルフケアでの角質改善は難しいため、皮膚科で専門医による治療をしてもらいましょう。

足の裏の乾燥、保湿ケアにこだわって一年中ツルスベ

サラッとまとめたものを先にお伝えしますね。

- 積極的に取り入れたい成分は「肌がもつ潤い成分を補えるやつ」

- 足裏の肌状態や環境に合わせて保湿剤の種類を使い分け

- ケチらずたっぷり、毎日塗る。1日2回が理想

足の裏の乾燥、削るより保湿を優先すべき理由

答えは半分NO、半分YESです。

角質を削ることは、メリットよりデメリットの方が大きいので極力しない方がベター。

余計な角質除去は角層をボロボロにして足のニオイのリスクを高めるだけです。

「半分NO」

乾燥してガサガサした足の裏は、ほとんどの場合、保湿だけで改善できます。

「半分YES」

ひび割れや痛みに繋がるような分厚くて硬い足の裏の角層には、ちょっとした角質除去が有効です。

角質除去をする場合でも、結局は保湿ケアの方が重要となります。

- 分厚くて硬い角層のひび割れ、痛みの予防

- 分厚くて硬い角層のままより、保湿剤が浸透しやすくなる

- 角質除去した後に出てくる肌は保湿&バリア機能が低く、外からの刺激に弱くなる

- 角質除去した後に出てくる肌は、乾燥しやすくゴワゴワ・ザラザラした足の裏になりやすい

- ゴワゴワ・ザラザラした足裏の角質は剥がれやすいので、足のニオイガスを発する細菌の餌を増やすことに繋がる

- 角質除去は、肌にとって刺激となるので肌がより硬くなる

- 角質除去は、正しくやらないと肌のターンオーバーの乱れにつながる

角層は「肌の水分を保つ&バリア機能」をもつ、からだの防御壁です。

足の裏の角層がもともと厚い構造をしているのは、足裏が特に外からの刺激を受けやすい場所だからです。

厚くすることで防御力を高めています。

単純に考えて、その防御壁をわざわざ取る理由って多くはないはず。

また、

角質がたまってガサガサしている肌、その背景には「角質剥離のための酵素」の活性低下があります。

これの解決策は「肌の水分量を上げる」こと。

つまり、角質がたまってガサガサしている肌は削らずとも、保湿によってオサラバできます。

参考記事[【完全解説】足のニオイの原因、ガサガサ硬い角質になるのはなぜ?]

一方で、不要な角質がたまった足の裏の肌は、放っておくとひび割れや痛みに繋がる可能性があります。

足の裏は、角層が厚いわりに皮脂膜による保湿サポートがなく乾燥しやすく、

厚い分、乾燥すると簡単に硬さを増してしまいます。

この場合、角質をちょっと取ってあげて、一時的とはいえ足の裏に柔軟性をもたせてあげることも必要です。

しかしながら、ここでのポイントは「角質除去は応急処置であり、継続してすることではない」ということです。

頻繁な角質除去は肌細胞の成長を速めます。

未熟な細胞で構成された角層は保湿&バリア機能が低く、刺激などを受けやすくなります。

結果、ガサガサ硬い足の裏になりやすいのです。

加えて、

肌荒れしている角層はボロボロと剥がれやすく、剥がれる角質の量が多い

=それだけ足のニオイガスを発する細菌の餌を増やしていることになります。

で、

見た目もよくないし、足のニオイもするし、ということで

「何とかしたい!」と思って角質除去をしちゃうと、肌荒れの負のスパイラルから抜け出せないし、結果的に足のニオイも改善しないのです。

- 角質除去が100%NG、というよりはする必要がある肌状態なのか、まず判断することが大事

- 角質除去をする場合であっても、角質をとることデメリットの方が大きいので、やりすぎは絶対にダメ

- できるだけ角質除去をせずに、保湿で改善していくのがベスト

- しなくてもいいのに角質除去をする、のはもってのほか❌

こだわりの保湿ケア

保湿剤の種類・成分・塗り方など、肌の状態に合わせて使い分けると、保湿ケアがより効率的に◎

ガサガサ硬い足の裏の肌改善には、角質除去より保湿が大切だとお伝えしてきました。

じゃぁ、とりあえずそこらへんにあるワセリンでも塗っておこう〜

・・・でも構いませんけど、

せっかく塗る保湿剤ですし、少しでも効果を出したいと思いませんか?

保湿剤の特徴や、代表的な成分を知っているだけでも、目的別/肌質別にあった使い方ができるので、保湿ケアのレベルは格段にアップしますよ。

ということで、保湿ケアのこだわりポイント、以下の順番で説明していきます。

保湿剤の作用を知るためには肌の保湿機能についても知っておくと分かりやすいので、それも含めます。

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ例

- 塗り方

角層の構造と保湿因子

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

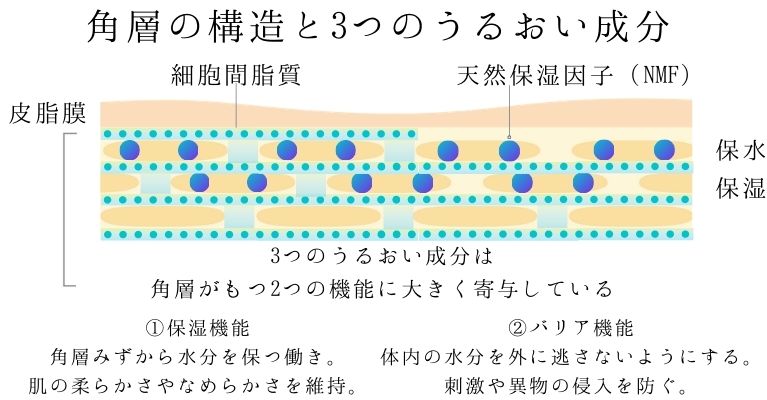

角層には、保湿&バリアの機能があります。

この要となる要素は【天然保湿因子】【細胞間脂質】【皮脂膜】 (=保湿の3大因子)です。

【角質の水分量増加による保湿作用】

角層の約30%を占め角層細胞の中にある、水分を保持している物質。

アミノ酸が主成分。

角層内の水分となじみやすい性質で、スポンジのように水分を吸収、抱え込んで保持する働きがある。

このホールド&キープ機能は、水分の蒸発を防ぎながら肌が乾燥することを防いでいる

しかし、水になじみやすい性質のため、肌が濡れると流出してしまう。

【角質層の水分保持による保湿作用】

【細胞間脂質の形成補強によるバリア改善作用】

角層細胞同士の間を埋めて繋いでいる脂質の総称。

角層内にある水分のうち、約80%を守ってくれている。

主成分はセラミドで約50%を占める。

他コレステロール、脂肪酸など。

細胞間脂質は、水の層と油の層のミルフィーユのような構造(「ラメラ構造」)をもち、角層細胞の間をみっちり埋めるセメントのようなもの。

水分と油分を交互に挟み込んだ「ラメラ構造」によって水分を抱え込み、肌内部からの水分蒸発やNMFの流出を防ぐことで肌が乾燥することを防ぐ。

加えて、外部からの水系・油系の刺激物質の両方を侵入を防ぐ、角層のキング・オブ・バリア機能。

しかし、肌が濡れると溶出してしまう。

【皮膚の保護】

【表皮からの水分蒸散を抑制して肌を柔軟にする作用】

汗と皮脂が混ざり合ったもの。

天然のクリームとも言われ、角層表面に油膜を張ることで内側からの水分蒸散を防ぐと共に肌のバリア機能にも寄与している。

また、皮脂膜に含まれる脂肪酸によって肌は弱酸性に保たれ、細菌の繁殖を防いでいる。

しかし、お湯での洗浄や石けんを使った洗浄などの際に溶出してしまう。

実は、この3大保湿因子、流出しやすいです。

足のニオイ対策としてする足湯をはじめ、

殺菌作用が高い薬用石けんや脱脂力の強い石けん、

ボディタオルなどでの擦り洗いなどによる、日頃の洗浄によって容易に流出(不足)してしまいます。

流れ出てもまた肌の中で生産されるのですが、

天然保湿成分や細胞間脂質が回復するのには約1日程、時間がかかります。

皮脂膜は汗と皮脂から成り、体の他の部分なら数時間ほどでまた作られるのですが、

ご存知のように、

そもそも足の裏には皮脂腺がないので皮脂膜がつくれません。

(正確には足の裏にも皮脂はあるが微量。)

- 乾燥している肌は、肌の保湿因子が不足していて「自らうるおう力」が弱い

- 過剰なお手入れは「自らうるおう力」を低下させる

- 保湿剤で肌の「自らうるおう力」を整えるサポートをすることが大切

作用メカニズム別

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

「肌の自らうるおう機能」をサポートをする保湿剤。

「保湿剤」と一言でいっても、いろいろ種類がありますが、その作用メカニズム(役割)は大きく2種類に分類されます。

保湿剤を選ぶ際に気にしたいこと其の①は「作用メカニズム」です。

「モイスチャライザー」「エモリエント」の特徴は、肌がもつ「保湿の3大因子」の特徴とリンクします。

上記を一覧にまとめたのがこちら↓

| モイスチャライザー(水系) | エモリエント(油系) |

|---|---|

| 肌の保湿因子でいうと | |

天然保湿因子(NMF) | ・細胞間脂質 |

| 特徴 | |

直接的 ・角層内部にて水分を引き寄せて、抱え込んで保持することで 直接的に角層の水分を増加させる ・密閉性は低い ・保湿成分あり | 間接的 ・水分が蒸発するのを防ぐことで、間接的に角層水分を増加させる ・閉塞性は高い ・保湿成分なし |

| 働き | |

角層の中をうるおす ・天然保湿因子(NMF)を補う・「ヒューメクタント」という 水磁石のような 水分を引き寄せて保持する、 吸湿性に優れた 水溶性の成分を含み、 肌に水分を与えることで 乾燥するのを防ぐ | 水分の蒸散を防ぐ ・皮脂膜や細胞間脂質を補う・閉塞性に優れ 肌表面に油膜を覆うことで 肌内部からの水分蒸発を防ぎ、 それにより肌の潤いを保ち 肌を柔らかくしてくれる ・水磁石としての働きはない |

| 化粧品に配合されている成分例 | |

グリセリン ほか、尿素、ヘパリン類似物質、ヒアルロン酸、乳酸など | ワセリン ほか、ラノリン、スクワラン、各種天然油脂、 セラミド※など |

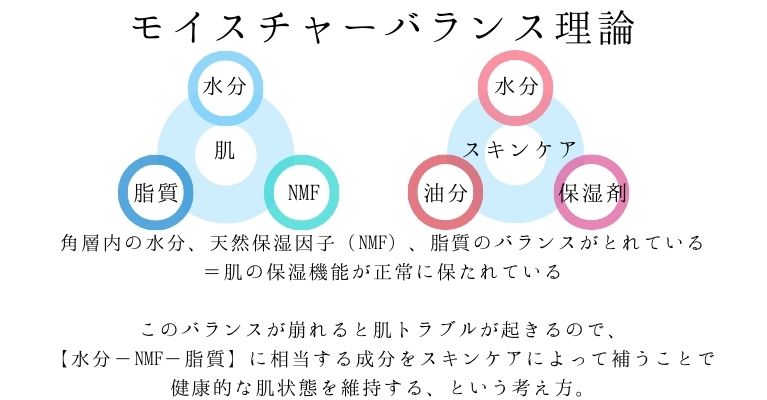

モイスチャーバランス理論

どちらか一つ、ではなく作用が異なる2つをバランスよく使うことが保湿ケアには大切です。

なぜなら、肌の水分量は「水」と「油」両方によって保たれているからです。

そして、足の裏は特に「油」が不足している部分です。

使い心地の良さから「モイスチャライザー」が保湿ケアのメインとなることが多いですが、足の裏の乾燥ケアには「エモリエント」も活用したいところです。

「モイスチャー(水)(天然保湿因子)」「エモリエント(油)(細胞間脂質&皮脂膜)」をバランス良く補い、整えていくことで肌の保湿&バリア機能を改善していくことを「モイスチャーバランス理論」といいます。

保湿をする際はバランス良く!そして肌の保湿因子が補えるものが◎

この考え方をもっているだけでも保湿ケアに差がでます。

- 角層に水分を与えて保つ

(天然保湿因子の補給)(モイスチャライザー) - 角層からの水分蒸散を防ぐ

(細胞間脂質や皮脂膜の補給)(エモリエント)

保湿成分の代表例

モイスチャライザー(水分とくっついて角層の中をうるおす効果)

※スマホではをおすと各々の説明が開きます。

| 【パッケージに書かれている成分名】 グリセリン BG(1,3-ブチレングリコール) DPG(ジプロピレングリコール) | 【特徴】 優れた水分のキャッチ機能(吸水性)による高い保湿力で、 様々な化粧品に使われる有名な保湿成分。 ★吸水物質の補給に |

|---|---|

| ヘパリン類似物質 | 体内にある「へパリン」という、 ⾎液を固めないための働きをしている物質に似た成分で、 【血行をよくする効果】はもちろん、 【吸湿して角層に水分を与える保湿効果】 【バリア機能の改善】がある。 ★吸水物質の補給に |

| 尿素 | 角層細胞の中に含まれている成分(天然保湿因子の構成成分)。 【吸湿して角層に水分を与える保湿効果】の他、 タンパク質を分解することで 角層を柔らかくして除去する 【角質溶解作用】がある。 尿素配合10%以下=保湿に◎ 10%以上=保湿&角質除去に◎ ただし、 傷口がある&長期間の使用では 肌に刺激を感じることがあるので要注意。 ★天然保湿因子&吸水物質の補給に |

| アミノ酸 (セリン、グリシン、 グルタミン酸、アラニン、 リシン、アルギニン、 トレオニン、プロリン、など) | 角層細胞の中に含まれている成分(天然保湿因子の構成成分)。 【吸湿して角層に水分を与える保湿効果】がある。 ★天然保湿因子の補給に |

| ヒアルロン酸 (ヒアルロン酸Na、 加水分解ヒアルロン酸、 アセチル化ヒアルロン酸Na、など) | 体内で生産される物質。 肌においては主に真皮存在し、 水分保持機能を担うとともに 肌にハリと弾力を与えている。 1gで2~6Lの水分をホールドする力があることで有名な保湿成分。 角層にもヒアルロン酸は存在しているので、 化粧品にて補う場合は、 【水分を抱える&薄いウォーターヴェールによる保湿効果】がある ★吸水物質の補給に |

エモリエント(角層中の水分を外に逃がさない効果)

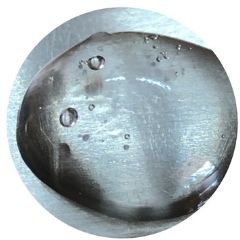

| 【パッケージに書かれている成分名】 ワセリン 白色ワセリン | 【特徴】 「エモリエント」を代表する保湿剤。 石油から得られる半固形状の物質。 純度の低い順に 黄色ワセリン 白色ワセリン プロペト サンホワイト の4種類。 サンホワイトが一番、純度が高い。 医薬品をはじめ化粧品においては、 ほとんどは白色ワセリンを使っている。 肌への浸透性はなく、使用感も重め。 だけど、安全性と保護効果はばっちり。 【水分の蒸発を防ぐ保護効果】がある ★皮脂の補給に |

|---|---|

| スクワラン | 皮脂中に含まれる「スクアレン」 という成分の類似成分(安定化したもの)。 スクアレンは、 サメの肝臓にも高濃度で含まれていることから、 深海ザメの肝油由来のスクワランが主流だったが、 現在では植物由来のものが主流。 美容オイルの中だと浸透性・つけ心地はトップクラス。 サラっと軽い仕上がりで、ベタつきなく使える。 【水分の蒸発を防ぐ保護効果】がある ★皮脂の補給に |

| ホホバ種子油 | ホホバという木の種子から得られる植物性の液状オイル。 (油脂ではなく液状ロウ/ワックス類) ホホバオイルは 金色(未精製・栄養素が豊富)と 透明(精製済・より低刺激)の2種類。 ヒト皮脂の油分組成の約25%を占める「エステル」。 ホホバ種子油の主成分の一つはエステルのため、 肌への浸透性が良い。 サラッとした使用感。 【水分の蒸発を防ぐ保護効果】がある ★皮脂の補給に |

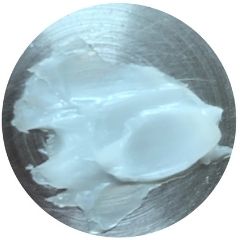

| シア脂 (シアバター) | シア脂はアフリカ大陸で育つ ”シアバターノキ”の種子から得られる植物性油脂。 ヒト皮脂の油分組成の40%は「油脂」。 ヒトの皮脂に近い組成+ 油なのに水になじみやすい油脂特有の性質をもつため、 シア油は肌への浸透性が良い。 こっくりとした使用感。 【水分の蒸発を防ぐ保護効果】がある ★皮脂の補給に 油脂は紫外線に強くなく酸化しやすいので、夜ケア向け。 朝つけて裸足+サンダルでのおでかけはNG. |

| 馬油 | 馬のたて髪や皮下脂肪から得られる動物性油脂。 ヒト皮脂の油分組成の40%は「油脂」。 ヒトの皮脂に近い組成+ 油なのに水になじみやすい油脂特有の性質をもつため、 馬油は肌への浸透性が良い。 馬油は油特有のベタつきも少なく、軽い質感。 【水分の蒸発を防ぐ保護効果】がある ★皮脂の補給に 油脂は紫外線に強くなく酸化しやすいので、夜ケア向け。 朝つけて裸足+サンダルでのおでかけはNG. |

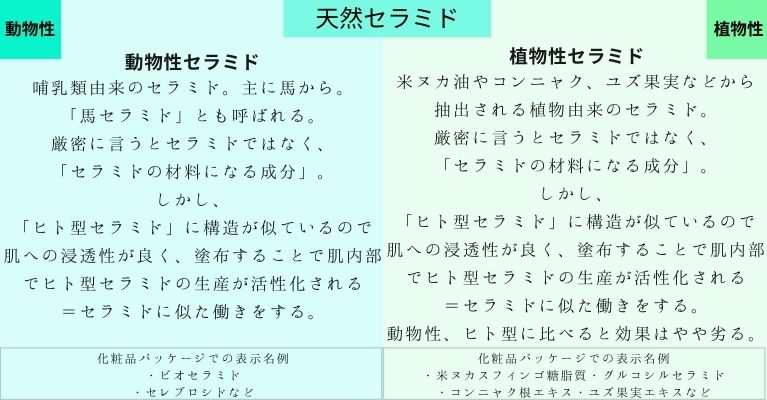

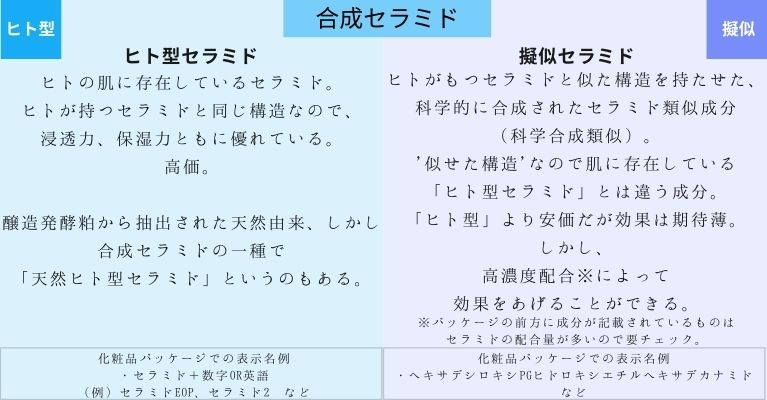

| セラミド 【ヒト型セラミド】 セラミド+数字OR英語 (例)セラミドEOP、セラミド2 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン (セラミドNP/3の医薬部外品名) N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン (セラミドNG/2の医薬部外品名) 【擬似セラミド】 ヘキサデシロキシPGヒドロキシエチルヘキサデカナミド 【動物性セラミド】 ビオセラミド、セレブロシド 【植物性セラミド】 米ヌカスフィンゴ糖脂質、グルコシルセラミド、 コンニャク根エキス、ユズ果実エキス | 細胞間脂質の主成分。 「エモリエント」に分類されるセラミドだが、 角層表面に油膜を張るのではなく、 細胞間脂質を補完することで、角層中の水分蒸散を防ぐ。 4種類のセラミドに分けられる。 【天然セラミド】 ・植物性/動物性 【合成セラミド】 ・ヒト型/擬似 【ラメラ構造を形成して水分を挟み込み逃がさない保湿& バリア効果】がある ★細胞間脂質の補給に |

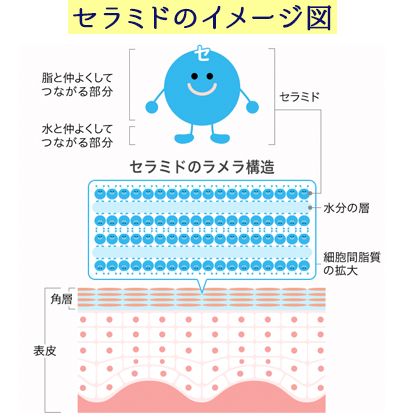

セラミドについて

こだわった保湿ケアをするために大事なことなので、角層におけるキング・オブ・バリア物質【セラミド】について補足させてください。

この水&油、相反する性質をあわせもった特殊な構造をもった上で、さらに、角層細胞どうしの間をみっちり埋めることで

・水分の蒸散を防ぐ

・刺激物質の侵入を防ぐ

といった働きをしています。

水でもない油でもない、独特な機能性を有していて、肌のバリア機能を司っているのが

セラミドという成分の大きな特徴です。

- 皮脂膜に代わるものが補われていないだけでなく

- セラミドも不足していると考えられる

セラミドを保湿剤によって補うことは、細胞間脂質を補完し、肌の保湿&バリア機能の改善をサポートします。

テクスチャー別

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

保湿剤は作用別に「モイスチャライザー」「エモリエント」の2種類に分かれることを説明しました。

保湿剤を選ぶ際に気にしたいこと其の②は「テクスチャー」です。

例えば、「エモリエント」に分類される【セラミド】という成分。

【セラミド】が入っている保湿剤でも

水分が多めの「乳液タイプ」なのか、油分が多めの「クリームタイプ」なのかでも保湿効果は異なってきます。

※スマホではをおすと各々の説明が開きます。

| ジェル |

✔️荒れていない足裏の現状維持に ✔️朝や夏場のサンダル時など、 ✔️ガッチガチに荒れた足裏に油系保湿剤を塗る前の水分補給として |  保水力(水分を補う) 保湿力(ラップ効果) |

|---|---|---|

| 乳液 (ミルク) (ローション) |

✔️荒れていない足裏の現状維持に ✔️ささくれ立っている足裏に ✔️ガッチガチに荒れた足裏に油系保湿剤を塗る前の水分補給として |  保水力(水分を補う) 保湿力(ラップ効果) |

| クリーム |

✔️荒れていない足裏の現状維持に ✔️ささくれ〜厚い・硬い・ガサガサした足裏に |  保水力(水分を補う) 保湿力(ラップ効果) |

| バーム |

✔️厚い・硬い・ガサガサした足裏に ✔️ジェル〜クリームを塗ったあとの”追い保湿”として ✔️簡単な足裏マッサージもしたい時 |  保水力(水分を補う) 保湿力(ラップ効果) |

| オイル |

✔️厚い・硬い・ガサガサした足裏に ✔️ジェル〜クリームを塗ったあとの”追い保湿”として ✔️しっかり足全体のマッサージもしたい時 |  保水力(水分を補う) 保湿力(ラップ効果) |

効果期待別

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

保湿剤を選ぶ際に気にしたいこと其の③は「効果・効能の範囲」です

市販で購入できる保湿剤は「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」に分類され、それぞれで期待される効果の範囲が異なります。

病気の治療、損なわれた健康状態を正常な状態に戻すことを目的とした薬で、厚生労働省より有効成分の効果が認められているもの。

市販で手に入るものは効能によって第一類から第三類まで分類されている。

一般に効果が大きい順に、

第一類>>第二類>

厚生労働省に認められた効果・効能が有効な成分を一定濃度配合したもので、体臭や肌荒れ、脱毛などの防止(予防)や健康状態の維持を目的とし、人体への作用が穏やかなもの。

「医薬品」と比べてその作用が穏やかなもので、「化粧品」より高い作用が期待できるもの。

肌を健やかに保つことを目的としてもの。

医薬部外品よりさらに人体への作用が緩やかなもの。

ただし、保湿剤の場合は

配合されている有効成分は同じであっても

テクスチャーが「水系」か「油系」かで保湿効果に違いが出てくる為、

一概に「医薬品>>医薬部外品>>化粧品」でない場合もあるとされています。

- 「医薬品>>医薬部外品>>化粧品」

- 作用別(モイスチャライザー)(エモリエント)

- テクスチャー別

足の裏の状態に合わせて保湿剤を組み合わせよう

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

ここで注意事項です。

「医薬品」は効果が高い分、リスク(副作用)も高い為、長期間にわたって常用しないこと。

特に「尿素」は角質を除去する作用があるため、長期使用NGの代表例です。

「医薬品」を使って足の裏の乾燥がある程度改善されたら「医薬部外品」か「化粧品」の保湿剤に切り替えましょう。

公式サイト NALC薬用ヘパリンミルクローション

カルテヒルドイドシリーズはからだにも使えます(公式サイトより)

保湿剤の塗り方

- 角層の構造と保湿因子

- 保湿剤の作用メカニズム別+代表的な成分例

- テクスチャー別

- 効果期待別

- 足裏の状態別、保湿剤の組み合わせ(例)

- 塗り方

保湿剤について作用、成分、テクスチャーの違いなどがわかりました。

これに加えて保湿剤の塗り方を知っておくと、もうあなたは保湿マスターです。

いつ塗る?

「保湿剤は入浴後◯分以内に塗らなきゃダメ」

と聞いたことがある人もいると思います。

実は「入浴後◯分以内に塗ればイイヨ!」という十分なエビデンスはないそうです。

香粧会誌 Vol. 38 No. 2 (2014)

もちろん、これはこれですぐ保湿したら良いです。

「継続して塗布する」「ケチらずしっかり塗る」

これが大事なので

あなたの生活習慣において保湿に時間がかけられるタイミングであればいつでも大丈夫だと言えます。

- 肌に水分が残っていると、それが蒸発する際に肌の中にある水分まで持っていってしまい、肌の乾燥に繋がるので素早く水気を拭き取る

- 肌表面の余分な水分をきちんと取ることで足のニオイの原因である細菌の繁殖を抑える

肌に残っている古い保湿剤を洗い流す/拭き取ってから、新しく保湿剤を塗る

- 保湿剤の効果を十分出すために、朝晩2回の保湿をする際、お風呂に入れない場合などでも保湿の前は足をキレイにしてから塗る

何回塗る?

足のニオイが気になって、出かける前に保湿剤を塗ることを躊躇してしまう場合は、「夜型保湿」か「保湿×デオドラント」がおすすめです。

などのように、

保湿とニオイケアは同時にできますので、検討してみてください。

ちなみに、ラップパックはこういうやつです。

どう塗る?

「適量」については個人差がありますが、保湿剤の量は少ないと効果が出にくいです。

量が多かったら膝下まで塗り伸ばすなどできるので、ケチらずたっぷり塗りましょう。

- 足の指の間は湿気がこもりやすいので塗らなくても大丈夫

- ワセリンやシアバターなど半固形タイプのものは、手のひらで十分に溶かしてからだと塗りやすい

- 超・乾燥している部分にはラップパックをするとより効果的

こだわりの保湿ケア【靴下を履くメリット】

保湿剤を塗ったあとは靴下を履くと、保湿剤の浸透補助+足裏の保護になりますよ。

靴下を履くことで、せっせと塗った保湿剤の浸透補助+足裏の保護になります。

水分が多いジェルタイプや乳液タイプなら、2〜3分まてば表面はサラっとしますが、

クリームやオイルの場合は靴下を履かないと歩けないですよね。

寝具やスリッパにクリームがつくのもなんだか嫌だし・・・

保湿作用や温熱作用を備えたかかと用靴下から、百均で手に入るシリコン製のかかとパックなどいろいろありますが

足の裏全体を覆えるタイプの靴下がおすすめです。

なぜなら、

足裏のどこか一部分が乾燥して見えている場合、他の部分も実は潤い不足だったりするし、意外に足の甲や足親指や小指の側面ってケア不足になりがちだったりするので

全体的に覆っちゃったほうが足裏だけでなく足指や足の甲まで、隙間なく!しっとりツヤ肌がつくれるからです。

(プラス、冷え対策にもなります)

保湿サポート用の靴下はダサくて緩めで良い2つの理由

ふわふわのルームソックスとか可愛くてテンション上がるんですけど

そこまで強いこだわりがなければ

保湿剤を塗った後に履く靴下は「オシャレじゃなくて」「緩め」のものをおすすめします。

- 靴下はだんだん油臭くなる

- タイトな靴下はラップパックを巻き込みやすく、せっかく塗った保湿剤を拭き取ってしまう

靴下が油臭くなる

「酸化臭」って嗅いだことありますか?

ザ・油のニオイに酸っぱさが加わったようなニオイです。

いつのまにか放置していたマッサージオイルやワセリンを久しぶりに開けた時に、この「酸化臭」を嗅いだことがある人も少なくないと思います。

そして、

洗えば落ちると思いきや

靴下をそのまま洗濯機(冷水)で洗っても油分は100%洗い落とせません。

なんせ油なので、水とは相性が悪いのです。

そうなると、

ちり積もった油分が酸化してだんだん靴下が油臭くなってきます。

ついでに黄ばんできます。

モコモコ系の靴下は油分を吸ってヘタってきます。

なので、強いこだわりがなければ、保湿サポートのための靴下は特にオシャレなやつでなくても良いのです。

靴下の予洗いは若干の手間はかかるものの、予洗いアリと無しでは酸化臭くささが全然ちがうので、予洗いすることをおすすめします〜。

タイトな靴下はいろいろ巻き込む

私、以前は保湿剤を塗ったあとに、膝上まである「加圧ソックス」とか履いていたんですけど、

結局、今では保湿剤を塗ったあとはシリコン靴下+超ヨレヨレな靴下を履いています(笑)

加圧ソックスが油臭くなるし、

せっかく塗った保湿剤が加圧ソックスに拭き取られてしまうのがもったいないな〜と思って。

モコモコソックスは緩めなので、この点に関しては履きやすいと思いますが、

油臭くなっちゃう問題があるので

履き捨てても良いような靴下の方が結局は扱いやすいんですよね。

こだわりの保湿ケア【保湿と合わせてしたいこと】

乾燥した足の裏のケアには保湿はとっても大切ですが、【肌からうるおいを奪う行為をやめる】ことも同じくらい大切です。

- 洗浄頻度

- ボディソープの洗浄力

- ゴシゴシ洗い

- お湯の温度と時間

- 1日1〜2回程度に抑える

- 弱酸性(低刺激)のものを使う

- 泡で洗う。もしくは、肌あたりの優しいものでソフトタッチで洗う

- 38~40℃程度のぬるめのお湯で

10分〜15分程度の入浴

5分〜10分程度のシャワー

[角層の構造と保湿因子]のパートで説明しましたが、肌の3大因子は簡単に洗い流されてしまいます。

特に足の裏は皮脂膜のサポートがありません。

足の裏の乾燥が気になる場合は保湿を取り入れるとともに、保湿因子の「落としすぎ」にも気をつけましょう。

常在菌がエサを分解することによって発生するニオイガスは酸性なので、重曹で中和することでニオわなくなります。

足のニオイが気になるからといって、殺菌力・洗浄力の強い石けんを使う気持ちもわかります。

しかし、

殺菌しすぎるのも、常在菌のバランスが崩れて逆に病原菌が悪さをするようになるし、

洗浄力が強い=脱脂力が強いので保湿成分もそれだけ溶出してしまいます。

足の裏の乾燥もニオイも気になる時のお手入れは、こんな感じでするのがおすすめです。

なぜなら

足のニオイもケアするし、肌の保湿因子にも常在菌のバランスにも配慮しているからです。

公式サイト 【mogans】ボディソープ![]()

足の裏の乾燥、保湿し続けても改善しない原因

ターンオーバーを乱す原因

せっかく保湿をしていても

引き続きこのようなことをしていれば

肌は刺激を受け続け、乾燥している状態から回復しません。

あてはまることがあれば、改善に向けて少しずつアプローチしていきましょう。

合わせて読みたい[【足の裏の角質ケア】正しいやり方を元BAが解説【臭いも見た目も改善】]

水虫

足水虫には、

皮向けや白くふやけてブヨブヨしたり、

痒みが強かったりするのもありますが、

こんな特徴をもつ「角質増殖型」というタイプがあります。

足水虫の原因である白癬菌は、傷ついた角層から入り込んで角層に居座るそうです。

つまり、角質を削りすぎてボロボロになった足裏や、乾燥して切り傷・ひび割れなどがある足裏は足水虫にかかるリスクが高いのです。

「角質増殖型」の水虫かな?と少しでも気になるなら、早めに皮膚科へGOです。

まとめ

カルテHD モイスチュア クリーム 高保湿クリーム

KOSE セラミエイド 薬用スキンクリーム

ケアセラ AP フェイス&ボディ乳液

ケラチナミンコーワ20%尿素配合クリーム

ヒルマイルド クリーム

サンホワイトP-1(チューブタイプ)

NATURAL ORCHESTRA 高品質オーガニックホホバオイル

ソンバーユ 無香料

morgansボディソープ

本記事は参考になりましたでしょうか。

足の裏の乾燥が気になるから足裏の角質を取ろう!

そう思う前に、まずは保湿にて足の裏の改善を目指しましょう。

※本サイト内で紹介している商品のご購入・使用効果・使用後のトラブル、及びケア方法に関して、個人の体質、または誤った方法での実践に起因して肌荒れや不調を引き起こされた場合でも、当サイトは一切の責任を負わないものといたします。

実践の際には、必ずご自身の体質及び健康状態を十分に考慮し、正しい方法で行ってください。

また、紹介内容は全ての方への有効性を保証するものではありません。

参考文献・webサイト

『美肌成分事典』(かずのすけ・著白野 実・著/主婦の友社・刊)

『美容常識の9割はウソ』(落合博子・著/PHP研究所・刊)

日本香粧品学会誌, 2014, 38,1, 15–21.

日本香粧品学会誌, 2014, 38, 2.

日本香粧品学会誌, 2018, 42, 4, 280–287.

Harvard Health Publishing — 9 ways to banish dry skin

日本化粧品技術会 化粧品用語集—モイスチャーバランス

化粧品成分オンライン

手入れ不足で気づいたらかかとがガサガサ。角質を削ったほうがいいのかな?